|

| 金沢蓄音機館 |

東京/上野にある国立科学博物館よりも資料が豊富な金沢蓄音機館。

全国から寄贈が多く、当時の音色も実演/実聴できるから楽しいです。

カビの生えたレコードにはカビキラーが一番良いとか。

<蓄音機の歴史>

1877年に、エジソンがスタンダート・フォノグラフ(錫箔円筒式蓄音機)を開発した。

ラッパの先に針がついていて、歌ったりすると振動した針が円筒形の蝋管に刻まれ、

錫(スズ)やワックスが塗られた蝋管に録音される仕組みです。

(最初に録音されたのは「メリーさんの羊」)

↓

1887年に、エミール・ベルリナーが円盤式蓄音機「グラモフォン」を開発した。

現在のレコードプレーヤーと同じように円盤を回転させて音を再生する仕組みです。

円盤の方がコピーが作りやすく、エジソンのものよりも売れた。

↓

1925年頃に、電気式蓄音機(電蓄)が開発された。

ターンテーブルをゼンマイではなくモーターで回し、針の動きを電気信号に変換し、真空管式のアンプで増幅、

その信号でスピーカーを鳴らす仕組みです。

<記憶媒体の歴史>

錫(スズ)やワックスが塗られた蝋管

↓

SP盤(スタンダートプレイ)は大きさ25cm、78回転で約3分 録音出来る

↓

LP盤(ロングプレイ)は大きさ30cm、33回転で約25分間 録音出来る

↓

EP盤(エクステンデットプレイ)は大きさ18cm、33回転で約8分間 録音出来る

↓

磁気テープ

↓

CD

↓

DVD

↓

MPプレイヤー

|

(錫箔円筒式蓄音機) |

(蓄音機のラッパが箱の中に納まった) |

(針がダイオモンドで出来ていて音色はイイが高価) |

|

|

(当時は家が建つくらいの高価なもの) |

|

|

|

|

(酒場でよく演奏された機械) |

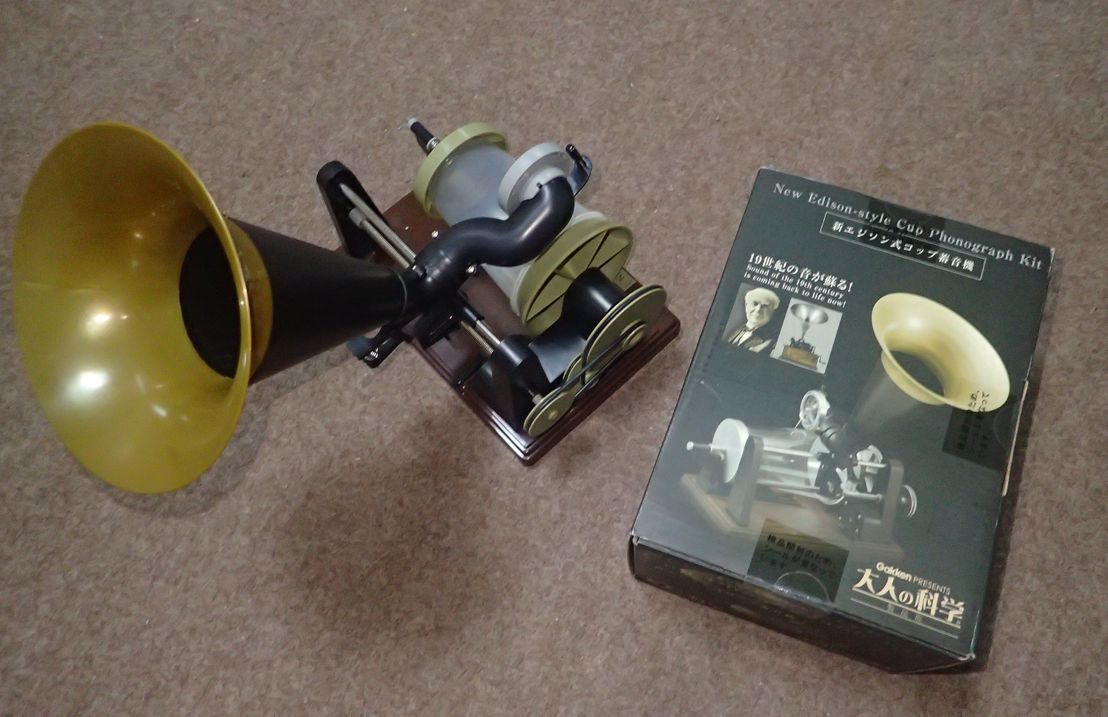

「大人の科学」から発売している「新エジソン式コップ蓄音機」。

簡単なプラモデル感覚で実際に組み立てて、再生&録音を試すことで

蓄音機の構造を理解出来ました。

<録音の仕組み>

ホーンに声が入ると、声で細かい振動が起き、振動が針に伝わり、コップに音の溝を波で刻む。

<再生の仕組み>

コップの溝の波が針を振動させ、振動がホーンに伝わり、ホーンから音が出る

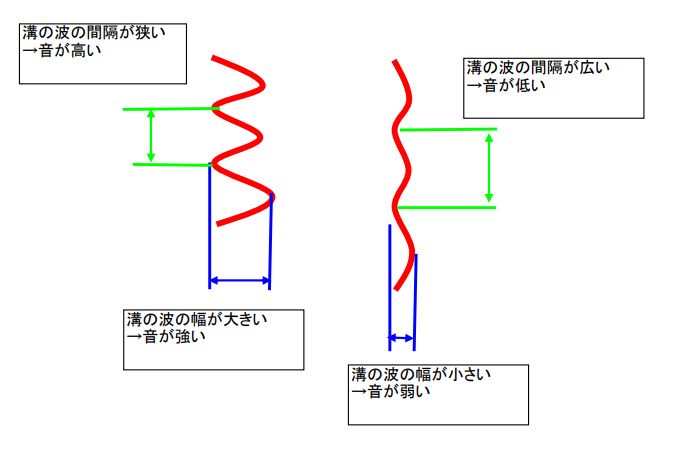

<溝と音との関係>

・溝の波の間隔が狭い → 音が高い

・溝の波の間隔が広い → 音が低い

・溝の波の幅が大きい → 音が強い

・溝の波の幅が小さい → 音が弱い

|

|

|

|