|

| オーケストラ |

指揮と言えば、日本では小澤征爾さんが有名ですね。

個人的にはアニメ「のだめカンタービレー」の千秋真一が印象的、ピアノ科に在籍しながら

指揮者を志すイケメンのエリート音大生。

「音を聞き分ける能力」以外に人との接し方、団員のまとめ方など苦労は絶えないです。

なお、実際の大学では、指揮専攻は2名/年 程度の受け入れのため、狭き門。

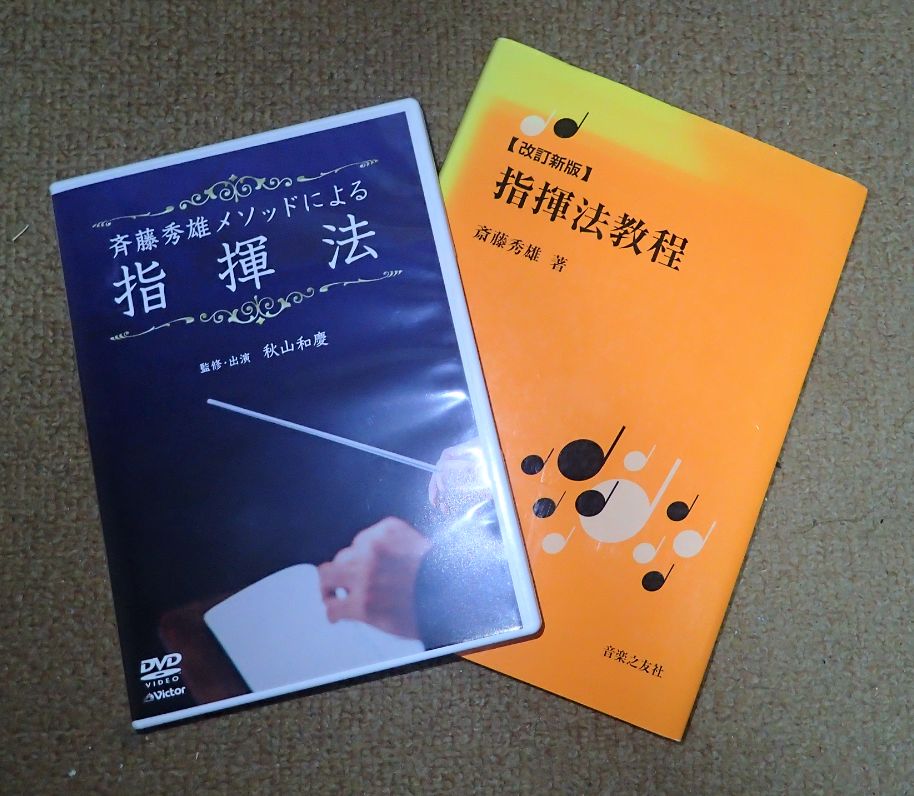

指揮の教則本は、斎藤秀雄さんのDVD「メソッドによる指揮法」と本「指揮法教程」が有名ですね。

桐朋学園の創設者のひとりでチェロ奏者でもあった斎藤秀雄さんのDVDはかなり古い映像資料でしたが、

非常に分かり易やすく、それをより詳しく記載したものが本になります。

指揮の基本は、右手で拍(テンポやキレ(角ばった図形or丸まった図形)をとり、左手で

表現(クレジェント・ディクレジェントなどの強弱)を伝えるが基本で、

テンポが安定していることが大事(指揮が速かったり遅かったりするとテンポが取れない)。

最初はちょっとの練習でも腕が筋肉痛になるくらい、指揮者は大変です。

「東洋人に西洋音楽が何がわかる?」と非難される時代に斎藤秀雄さんが指揮のノウハウを具体化し、

小澤征爾さんや井上道義さんにその指導。

サイトウ・キネン・オーケストラとして、国内及び海外で講演することで、日本の音楽レベルを海外で評価してもらい

その後の若い音楽家に道筋をつけた。

今は小澤征爾音楽塾が基盤となってサイトウ・キネン・オーケストラを支えている。

ちなみに宮沢賢治さんが書かれた「チェロ弾きのゴーシュ」は斎藤秀雄さんがモデルになった。

|

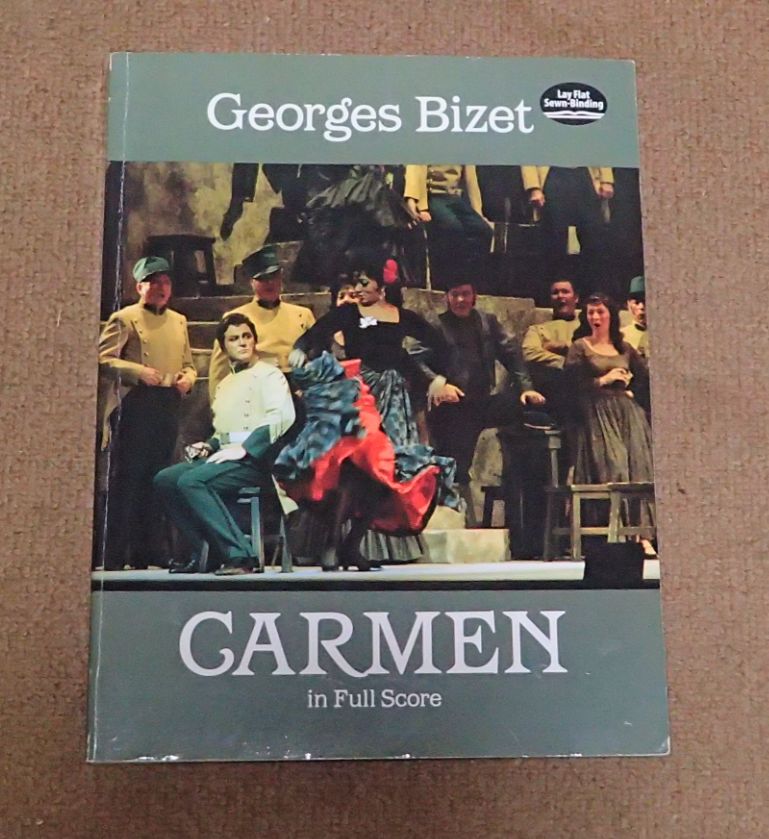

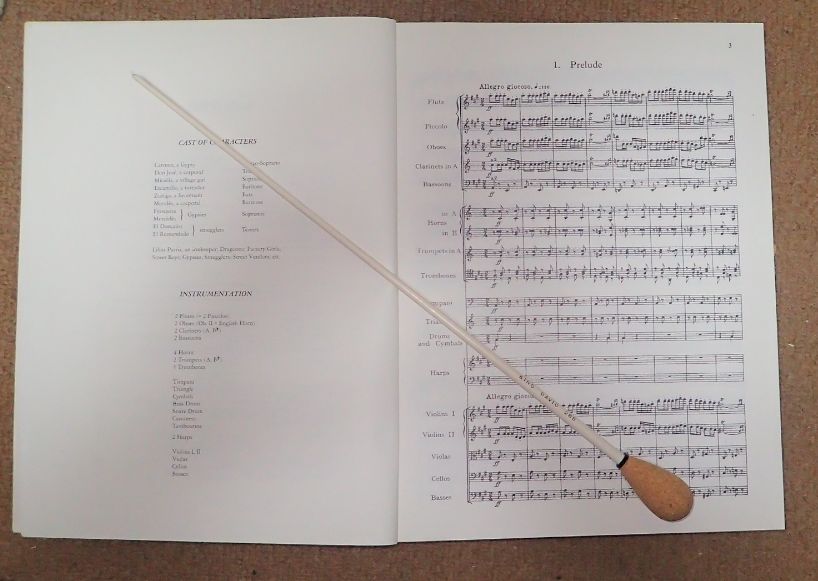

以下は楽譜フルスコア ビゼー『カルメン』、全部で574ページあり、全曲の上演時間は、約2.5時間と長いです。

一般的に楽譜の上から木管、金管、打楽器、弦楽器の順に書かれて、

「メロディ」「ハーモニー(和音)」「ベース」「リズム」「音色」が把握でき、

メロディが際立ち、ベースがしっかり音を支えて、ハーモニーが所々重なっていて、

イイ音色であることが良い演奏の条件。

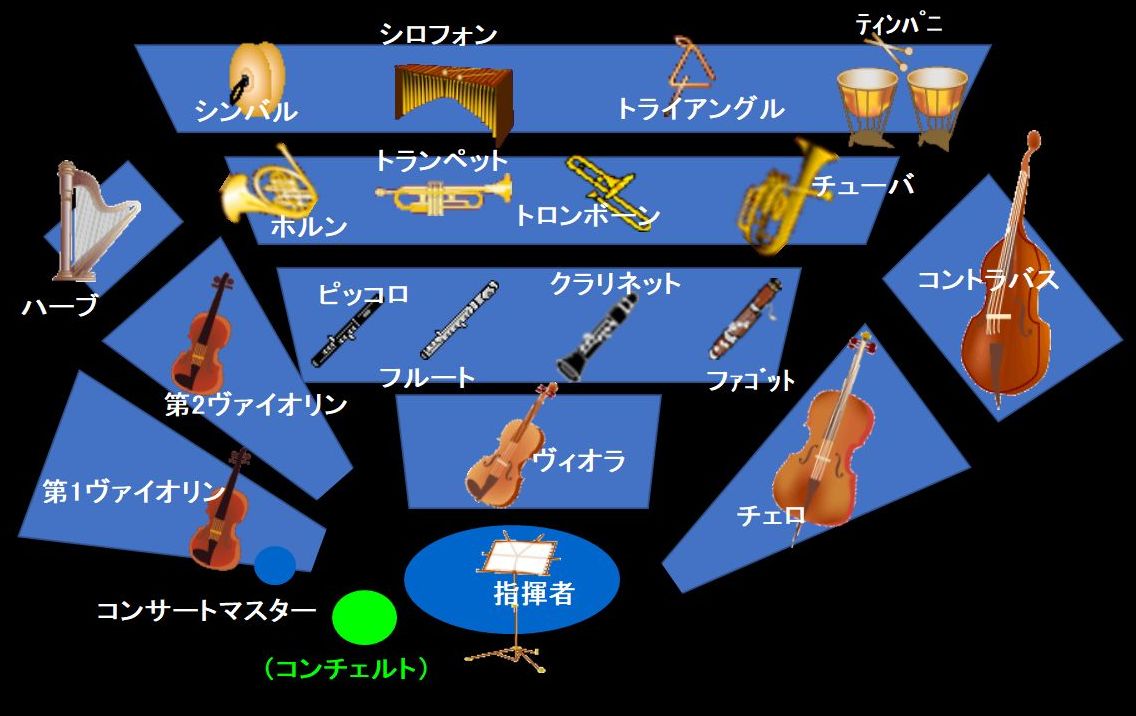

奏者は指揮者・コンサトマスター・第一主席奏者・楽譜をそれぞれ見て、周りの音を聴きながら演奏しているので大変です。

ちなみに、日本の雅楽には指揮者はおらず、代わりに打楽器が拍子を司ってるから面白いですね。

打楽器に周りが合わせていることから、「打ち合わせ」の由来にもなっている。

日本人が空気を読むという文化もここからきているのでしょうか?

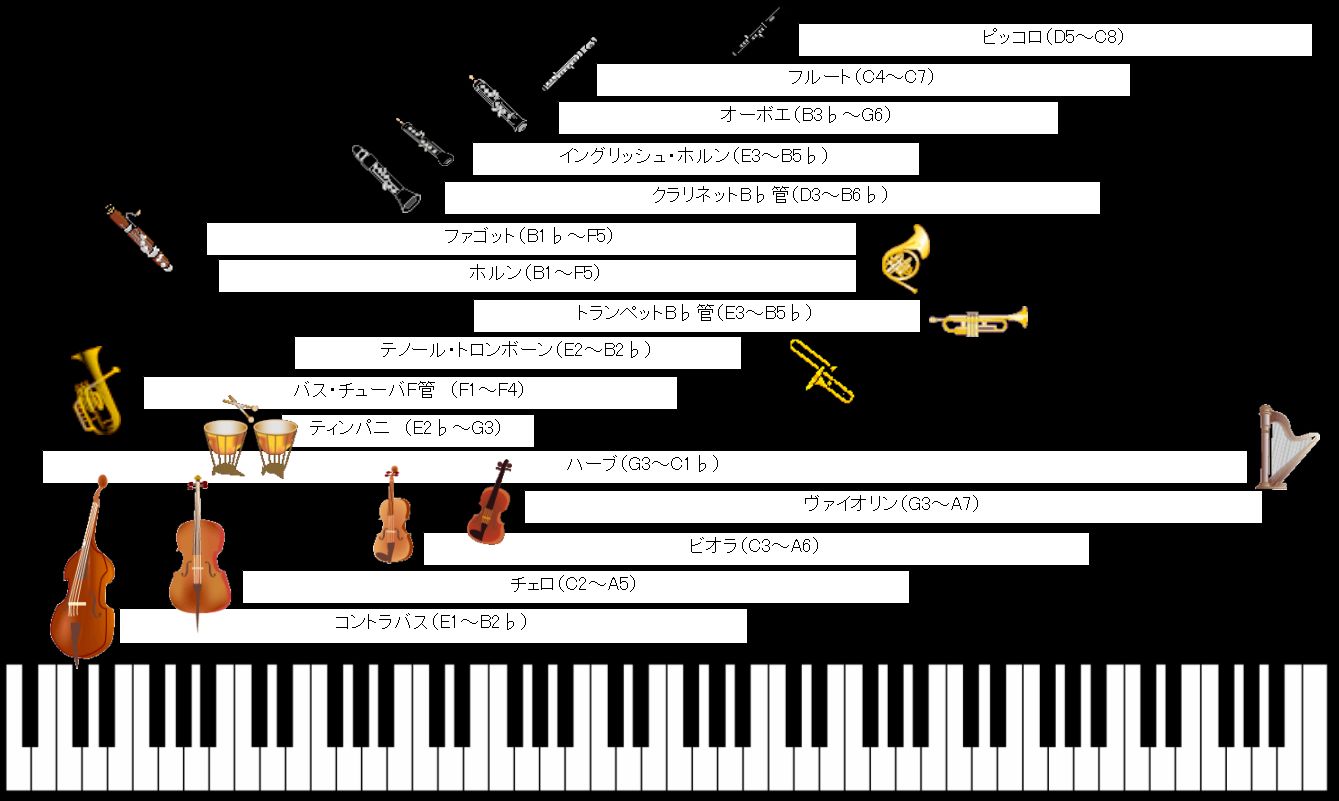

また、スコアには、弦楽器以外でどの楽器を何本使用するかに書かれており、オーケストラの編成は

木管楽器(フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットの音の小さい楽器)の数によってある程度決まる。

2管編成だと約50人、3管編成だと75人、4管編成だと100人程度(ベートーヴェンの交響曲がほぼ3管編成)。

弦楽器の数は管楽器の数、会場の広さや響き、また予算に応じて決定されます

|

|

また、オーケストラの各楽器の構成と音域について以下にまとめてみました。

ある程度知識があると、違った視点でコンサートを楽しめて良いか。

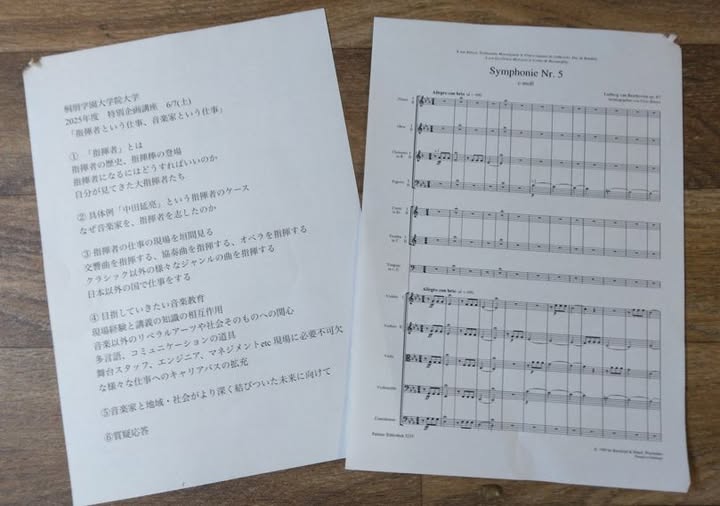

以下は 桐朋学園大学院大学 特別企画講座「指揮者という仕事、音楽家という仕事」 中田延亮さんによる公開授業を受講。

医学部在学中に音楽へ思いが経ち切れず、コントラバスを専攻する一方、桐朋学園で指揮を学び、海外留学の後、日本で再び活動している中田さん。

以下は印象になったことのまとめデス。

・ベートーベンの弟子 デフェルナンドソースが 最初に指揮棒を握ってオーケストラをコントロールした。

(昔は杖でドンドンと床を叩いて、テンポをとっていた)

・指揮者になる方法は人さまざま。大学で指揮専攻が一般的だが、オーケストラで奏者として出演していた人が指揮者の代役として

偶然指揮台にたったのがきっかけでなった人もいる。

・ベートーベン 交響曲第5番「運命」の冒頭のジャジャジャジャーン、最初のフォルテは指揮棒では出だしが合わせずらく、コンサートマスター/バイオリンの弦の動きで、

他の楽器は合わせる(管楽器では出だしのタイミングを表現するのは難しい)また、フェルマータも1回目と2回目で微妙に長さが異なり、それら表現も難しく、

コンサートマスターとのやり取りが欠かせない。

・ソリストには全て引っ張て行こうとするタイプもいれば、オーケストラにのっかって発揮すタイプもいて、指揮者は個性を生かせるように演奏をコントロールする。

・オペラでは歌手に合わせる音の出だしが複雑なため、指揮者はセリフを覚え、スコアと照らし合わせ、歌手とオケをコントロールする。

・海外では言葉の壁があるため、小節の明確にし、最小限の表現で現地の言葉で伝え、音の強弱やタイミングは大きな見振り手振りで伝える。

・海外では「○○は△△でなければならない」という本場の固定概念が強く、違った表現をすると受け入れらないことがあるが、

日本ではそのようなことは少ないため、逆に新しい表現が出来て、指揮者としては面白く挑戦し甲斐がある。

・演出家は理想像が強く、それに見合うような指揮をするのが難しく、合わないことが多々ある。

後日行われた桐朋学園大学院大学 准教授 池原舞さんの「第3回指揮者の誕生」では、指揮者がいかに大切かを更に掘り下げて学べぶことが出来た。

特に授業の中で紹介されたYouTube「TwoSetViolin」の音声無しで歴代指揮者を指揮の動きだけを見ながら、

ベートーベン交響曲第5番運命」の冒頭のジャジャジャジャーンをうまく合わせられるかを実践した動画が非常に分かり易かった。

・カラヤン・・・速い動きだが打点が分かり易く、コンサートマスターが要らないほど

・ピエール・ブレーズ・・・やわらかい指揮だが打点だが明確

・その他・・・入口が分かりずらい指揮者はオケが大変、コンサートマスターの弓の動きで合わせている

|